- 【話題肥皂箱】點亮黑夜的生物祕技

- 大自然的發光現象,不僅讓人讚嘆,還啟發了人類的研究與應用。螢火蟲的光芒、藻類在海面上的閃爍,背後都有其獨特的生物機制。科學家正逐步將這些原理轉化為技術:醫學上用於檢測疾病、能源領域探索更環保的照明方式、甚至在環境監測中追蹤污染源。這些光的祕密,讓我們看見自然與科技的交會,也讓人思考:在無數未知的黑夜裡,未來還會亮起多少新的可能?

- 「生物發光」是自然界中神祕又吸睛的現象之 一,它是指某些生物能在體內進行化學反應,釋放 出可見光,而這種光幾乎不會產生熱,因此被稱為 「冷光」。生物發光的例子極多,從螢火蟲、夜光 藻、深海魚類、水母、烏賊、真菌和細菌等,都可 發現。發光的用途五花八門,有的是浪漫告白的信 號,有的是隱身用的偽裝,有的則是獵食或嚇阻天 敵的武器。而人類則從這些發光生物得到啟發,開 啟了醫學檢測、環保照明等技術的新篇章。接下 來,就讓我們走進森林、海洋和科學實驗室,一起 來探索這些「點亮黑夜」的祕密。

- 森林裡的神祕燈火

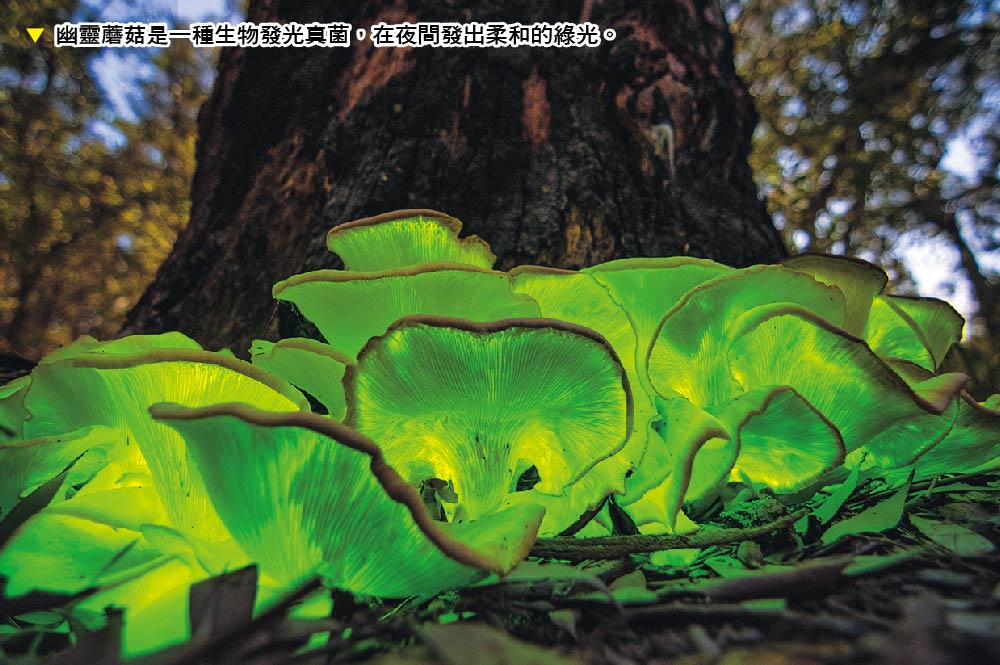

- 在夏夜的森林裡,螢火蟲無疑是受矚目的明 星。當雄螢火蟲在草叢間飛舞時,腹部末端的發光 器不斷閃爍,那是牠們的求愛訊號與溝通密碼。每一種螢火蟲都有專屬的閃爍頻率和節奏,好比一段 段獨特的摩斯密碼,只有同種的雌螢火蟲能正確辨 認並回應。這樣不僅能避免不同物種之間的誤會, 也大大提高了配對成功率。更有趣的是,螢火蟲不 只成蟲會發光,許多螢火蟲的幼蟲甚至卵也能發出 微光,目的是在警告掠食者:「別吃我,我可能有 毒!」這樣的防禦策略也提升了牠們的存活率。 螢火蟲之所以會發光,是因為發光細胞內的螢 光素在螢光素酶的催化下,與氧氣發生氧化反應,從而產生光。除了螢火蟲之外,森林中還藏著會發 光的真菌,被稱為「發光蕈」或「螢光蕈」。這類 會發光的真菌通常生長在潮濕的落葉堆或腐木上, 夜晚會發出淡綠色的光,宛如一盞盞帶有科幻、神 祕氣息的迷你夜燈。科學家推測,其發光目的可能 是用來吸引昆蟲,幫助孢子傳播以利繁衍;但也有學者認為,那可能只是真菌代謝的副產品。無論原 因為何,它都是令人驚嘆的夜間奇景。

- 海洋中的光影奇兵

- 生物發光在海洋中非常普遍,尤其是深海區 域。例如住在深海裡的鮟鱇魚,頭上有一根狀似釣 竿的構造,前端還會發光,看起來彷彿提著一盞小 燈籠。其實,那根釣竿狀的構造是由第一背鰭特化 而成,叫做「吻觸手」,前端會發光的「餌球」裡 住著許多發光細菌,所以能在黑漆漆的深海引誘獵 物「上鈎」,當好奇的獵物靠近時,就會被鮟鱇魚 的大嘴一口吞下。 有種烏賊叫做螢烏賊或螢火魷,可以透過發光 來誘捕獵物或吸引異性,受刺激時 2 隻觸手還會發出 強光來威嚇敵人;日本富山灣是螢烏賊的著名產 地,每年 3 到 6 月,螢烏賊會從深海游至淺海產卵, 夜間常被海浪沖上岸,在岸邊形成一片奇幻的藍光 景象。而台灣馬祖每年春夏則會迎來著名的「藍眼 淚」,這是大量的夜光藻(又稱夜光蟲)在受到海 浪、風力或人為擾動時,所發出的藍色光芒,當夜 晚海浪一層層翻湧,整片海面彷彿被撒滿藍色星 辰,美麗又夢幻。 許多水母也會發光,用來吸引獵物、嚇退捕食 者或與其他水母進行溝通。例如水晶水母,牠體內 的發光蛋白(水母素)能在遇到刺激時釋放藍光, 此現象稱為「生物發光」;而其體內的綠色螢光蛋 白(GFP)則會在吸收藍光後轉化成綠光,此現象稱 為「生物螢光」。

- 科學家的靈感寶庫

- 生物發光與生物螢光不只讓我們驚嘆,更成為 科學家的靈感來源,啟發了科學與科技的新方向。 在醫學方面,將發光基因轉殖到細胞或微生物內, 可以透過發出的光來觀察、追蹤細胞活動或偵測病 原體,也可以追蹤癌細胞的生長和擴散情形。 在日常生活中,生物發光原理可應用於食物新 鮮度的判別、基因改造作物的辨識,或是改造農作 物及家庭植物,讓其在需要水分時發光,以有效利 用及節省水資源。在環境科技方面,科學家嘗試研 發「生物發光樹」,讓街道兩旁的樹木在夜裡自動 發光,城市將不再需要大量耗能的路燈,既環保又 美觀。除此之外,法國 Glowee 公司將發光細菌放 在充滿鹽水的容器中,打造出「生物發光路燈」, 完全不需要電力。雖然有些技術可能還在實驗的階 段,或是要大量生產仍有困難,但已經讓人對未來 充滿了想像。 也許有一天,夜市的攤位會由發光植物照亮, 公園小徑也不靠路燈照明,而是靠著生物發光的祕 技來點亮黑夜,甚至連書籍都能自行發光,讓人隨 時隨地在黑暗中閱讀,完全不需要電池或任何燈 具。也許有一天,有更多的也許都將成真,化為更 多的驚喜!